〈今日はなんの日?お芝居の日〉

〜 アーストロフ君 どうしてそんなにそんなにそんなに しゃべるんだ〜

(歌誌『かばん』に掲載)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

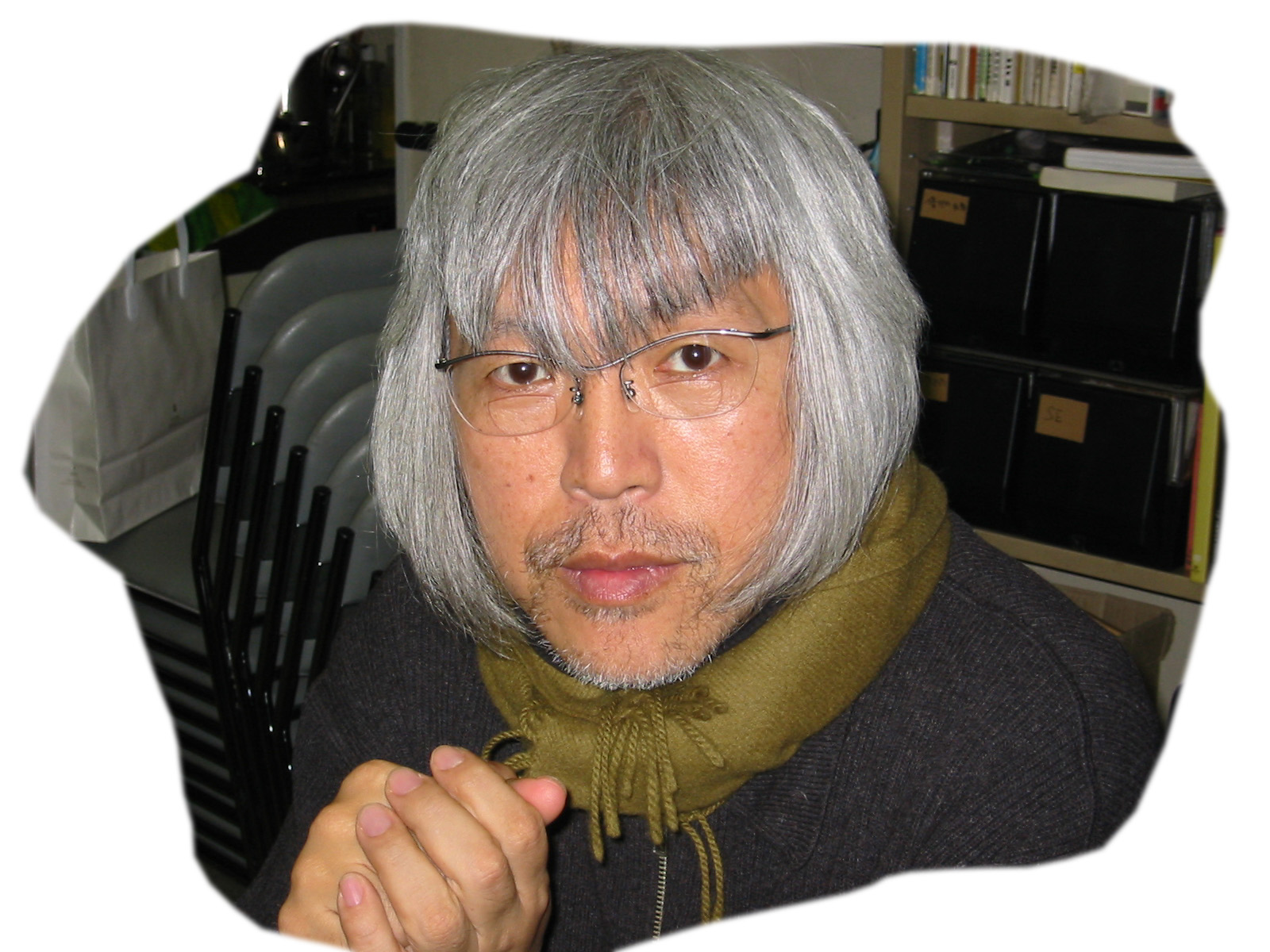

●あのベケットの『ゴドーを待ちながら』のポッツォ、チェーホフの『三人姉妹』のクルイギン、

それから『ワーニャ叔父さん』のアーストロフに会いに行った。東京・築地のビルの一室で、

舞台の上だけで会える三人が、目の前の一人に変わった。「時々自動」のすべての作品の構成・

演出を手がけながら、俳優として他の舞台にも立つ、朝比奈尚行である。

●「時々自動」は、私がだいすきなパフォーマンス・グループ。その舞台には、音楽・美術・

映像・ダンス・パフォーマンス・詩・・・etc.私が知っているすきなもの、知らないけれど

これからすきになるものが、まるごとのっかっている。それも、ただいっしょくたになっている

だけじゃない。ほどよく溶けあったり、また離れたりする。現代の空間のなかで、ポップな時間

とクラシカルな時間がまざりあう。「時々自動」は、私たちの過去と未来を特別なやり方で

上手につないでいる。その特別な「レシピ」を、ほんのすこしだけ分けてもらえたら、なんだか

たのしそう……。そこは「常に外部に向かって開かれた、アートのための広場」みたいなもの

なのだから。

●朝比奈尚行は、70年代に、ストレート・プレイの「自動座」を自らつくる。また、イタリアの

コメディア・デ・ラルテの作品の舞台にも立つ。その後、85年に「時々自動」を設立。

しばらくその活動に専念するが、3年ほど前から単独の俳優活動を再開している。昨年

11月には、現代美術の企画展 「(bibi+usami)n」を開催。美術家

としても注目されている。

●台本の中の役とどのように出会うのですか?

● 僕は具体的なひとりの人格を造型するってことは意識的にやってない。台本に書かれた

具体的な人物を造形したつもりでも、それは 観念的でリアリティーをもってないことが

多い。 観客としてみると、そんなのが多いけど、自分がやるときはそんなふうにしたく

ない。 一貫したひとつの「性格」を演じようとするから観念的になるんであって、たとえば

「ポッツォ」っていう役がひとりの人間に見えなくていいというふうにつくろうと思うわけ

ですね。でも、それは、 僕っていう俳優の土台に上につくるっていうことになる。そのこと

で、僕が現実に生きている僕であるという一貫性はありますよね。 ずーっと時間を貫いて

いるものがありますよね。それを先ず信頼するっていう考え方なんです。そのうえで、

テキストの局面局面の いちばんおもしろいと思えることをカタチにしていく。一種の

コラージュ的なやり方ですね。そして、これはたぶん僕にだけ向いてるってやり方じゃなくて、

だれもがこんなふうにやったらお芝居ってもっとおもしろくなるのになーと思うことなんです。

●「時々自動」以外の舞台にひさしぶりに立たれて、いかがでしたか?

● 以前は、演劇をやっていて、あんまりおもしろくなかったんですよ。生きてる!っていう

ような実感はなかった。だいたい俳優のひとは舞台できもちいいわけじゃない?でも、僕は

舞台であんまりきもちいいってことなかったの。お芝居自体はすきだけど、自分に課する条件

が高かった。自分の中に厳しい批評家がいて、そのひとがすごくつよくて怒られてばかりいた。

それで今またお芝居をやってみたら、自分の中の批評家がどっかいっちゃってた。すきに

やればいいんだ、気楽にやっていいんだって思えるようになった。

●「時々自動」の作品には、たくさんの歌があります。これが、どれもたいへん魅力的ですね。

私たちが知っている感情だけでなく、なにか未知の感情をよびさまされるような感じが

するんです。

● そうですね。ことばといえども、それがなにか筋道立っているわけじゃない。僕の詞でいえば、

何かの感情を表現しているわけじゃない。それは、ある空間のようなものなわけ。そこに

何が入っているのか、何かを具体的に指示するものでもないし何かを批判するものでもないし、

何かを讚えるようなものでもない。すごくあいまいなことばというものと、音楽・美術・

パフォーマンス・ヴィジュアルなんかとを総合的に組み合わせて、それでも足りなくて、

どうしよう、どうしよう……って思ってるって感じかな。

●「時々自動」は、独自の表現言語をもつグループであるといわれていますね。そんな

舞台上の独自の言語を、観客は自分の日常言語に翻訳してみることがありますが、

そんな観客からの批評・感想を受けて、それは誤訳だ!といいたくなるようなことなんて

ありますか?

● …ない。(スタンスとしては…)

独自の表現言語といってもテクニカルタームじゃない。そのことばを使えばあるひとつの

概念がやりとりできるというものじゃない。 それは、極端にいえば方言みたいなもの。

方言の中にも共通語と同じ構造はあるわけだから、翻訳することはそんなに難しいこと

じゃないかもしれない。

でも、そのときそこから、こぼれるものもある。そこがいちばん大事なもの。そこではしめて、

「時々自動」のローカル言語でしか語れない内容がみえてくるはずだよね。それは、翻訳不能な

部分。

●そこは感覚で受けとめる部分ですね。「時々自動」の舞台は、ある普遍的な大きな感情の

フレームからはなれて、自由にみられる部分が他の舞台より多いように感じています。

●作品とは、相手の中につくりだすものだからね。誤解されるのがイヤなあまりに、別の言語を

労してどんどん深みにはまっていくよりも、感覚的に分かったということでいいと思う。

ただし、ふつう「分かった」というとき、今まで知っているパターン認識に対象を当てはめて、

自分の中で置きどころがはっきりするということを分かったって言ってる気がする。でも、

そうじゃなくて、どこに置いていいかわかんないけど、なにかすごくおもしろかったと

いうときこそ、(舞台と観客の)いい関係がとれてるんだということを肯定できないのは、

(観客が舞台に)慣れてないということともいえるけどね。

ある状態を言語で説明するのは、とてもむずかしい。かっちりとしたカタチをもった概念や

ロジックの周りに、これからカタチになりたがってるものがドワーッとまとわりついてる。

●3月公演「Katachi no Katachi」では、「モノ」や「人形」を使って

舞台をつくる「オブジェクト・シアター」の方法も取り入れられていくようですね。

「人形」というのは人のカタチをしたモノですよね。それなら、私たちが考える人間と

多様な他者との関係の中には、「人形」と「人間」との関係というものも自然に含まれて

くるともいえるような気がするんです。(同時平行的な思考のレベルで)そこで、人間と

人形とのよりよい関係づくりのために私たちはどうしたらよいと思われますか?

●?……ハハハハ…。たとえば、過去の歴史を否定する必要があるとしたとき、ある時間の連続性

から断絶したポイントから世界をもう一度立ち上げるという考え方がありますよね。そこで、

人間を造形しようとするとき、その人間、あるいは人形は過去のカタチをひきずっていて

ほしくないと思う。で、過去の人間像とは似ても似つかないとんでもない人間像ができた

とします。で、それは、すばらしいこと?これ、人間かなーって思うようなものをつくって

しまっても、過去とは決別できても、未来とはつながれない。過去や歴史を、自分たちの

うしろにあるものではなく前にあるもの、未来にあるものに転回させて、その中からこれは

いい、これもいいと思うものをくっつけていく。そうしてつくられたカタチは、過去に似て

いるけれど、過去ではない。それは、未来を拒絶していない。前衛は、過去を否定するもの

であったけれど、僕たちは前衛が おわっちゃったあとに創作をはじめたわけで、未来と手

をつなげる人形が、現在の人形であってほしい。これは僕の願いだけどね。

でも、こんどの舞台に人形はそんなに出てこないよ。

●えっ?そうなんですか?

●俳優・演出家・そして美術家の主に3つの視点をもってわが道を行く朝比奈尚行は、早すぎること

もなく、ゆっくりすぎることもないテンポで、とぎれることなく語った。時々は、歌のように。

時々は,詩のように。ことばたけで世界をつくる歌人や詩人のことばに、からだの重みを感じる

こともある。逆に、からだとことばの関係をつくりつづけているともいえる俳優のなにげない

ことばに、からだを超えたちょっと抽象的な響きを一瞬感じることもある。それでも、

時として自己を厳しく見つめてきた舞台人と詩人のことぱはたいへん似ているみたいにも

思えるのである。

●ところで、朝比奈尚行が、このところ演じるのはとにかくセリフの量の多い役ばかり。

『ワーニャ叔父さん』のアーストロフ役の稽古で、ことばの洪水と格闘中の、

朝比奈短歌を一首、キャッチ。

アーストロフ君 どうしてそんなにそんなにそんなに しゃべるんだ

2002年12月 時々自動事務所にて

2002年12月 時々自動事務所にて

ちょこっとポートレイト

●どんな子供でしたか?

●優等生 ●

●すきな音楽は? ●

●音楽はとにかくすき。

クラシックとかオペラとかロマンティックなもの(笑)、 ●

それからテクノ・・・。

●毎日つづけていることは?

●なにもつづけないことをつづけている

●おすすめの本

●『小鳥たちのために』 J・ケージ

●

● ●

● ●

次のページ トップページ 「お芝居」のページ

2002年12月 時々自動事務所にて